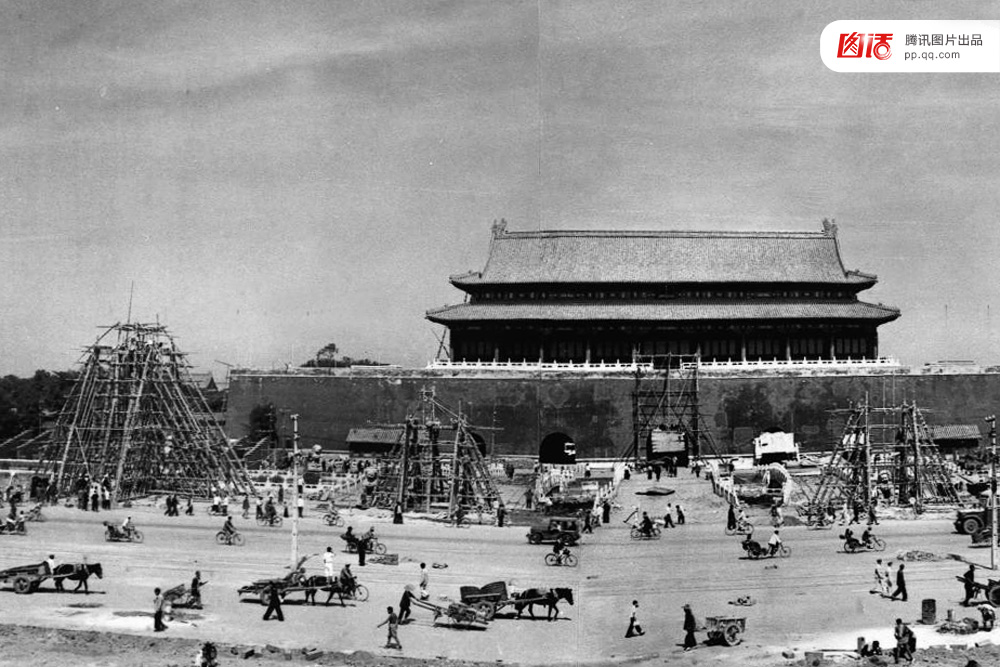

1976年9月9日,毛泽东逝世。天安门广场进行了最后一次大规模改建——修建毛泽东纪念堂。这个曾在天安门城楼上接受众人崇拜的领导人,最后来到广场中央为自己的时代画上了一个句号。图为改建完成后的天安门全景。

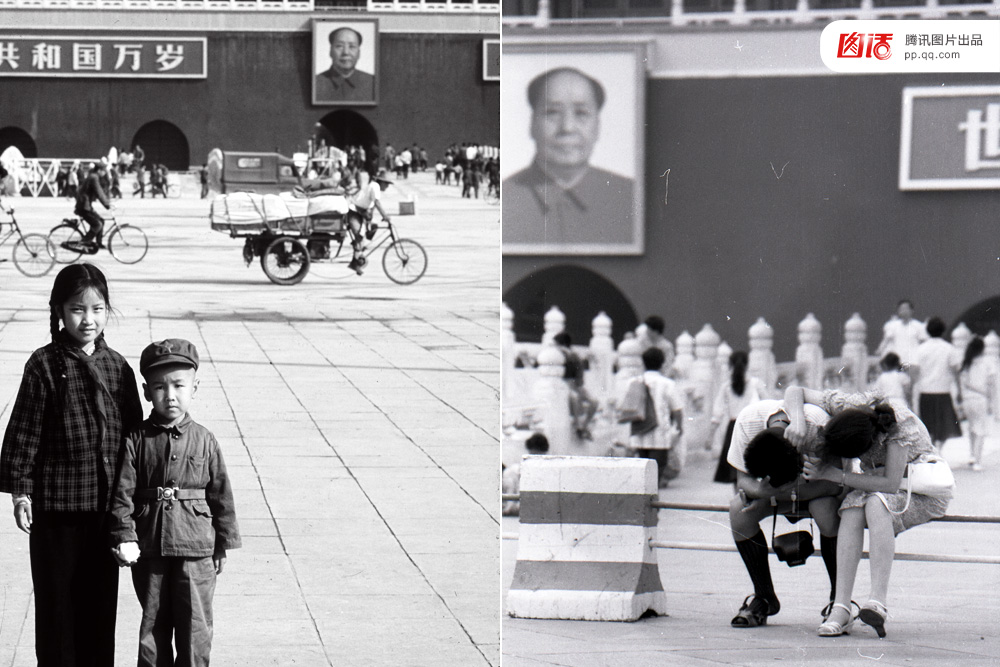

新中国对天安门广场的历次扩建与修改,完成了对广场政治含义的强化。对许多中国人来说这是一个“最有意义”的地方。但天安门广场44万平方米的空间没有给游客提供遮阴避暑的地方。左图为在天安门广场上郑重合影的小孩,右图为坐在广场栏杆上休息的游客。

随着中国改革开放,天安门广场也经历了逐步开放的过程。1976年以前,广场上的人大多以集体身份出现,在1980年代之后,越来越多的人以个体和家庭的面貌出现。即使是游行,1984年的口号也带着浓郁的开放风味,隆重推出的不再是“斗私批修”或者“反帝反修”,而是“联产承包好”。

开放带来的社会的变迁也在广场上找到注脚。图为1983年,天安门广场,刚刚购买了洗衣机的市民。 穿过广场应该不是为了炫耀,而是为了抄近路。

1984年,天安门广场上的外地打工者。朱宪民/CFP

20世纪80年代后期,美国新闻记者在天安门广场上采访中国民众,战士(左一)双手插兜的放松状态表明了他不是一位执勤者,而是一位来到天安门的游客,这个时候政府还会倡议普通群众“不要围观外宾”,但使用摄像机的外宾,还是会引起人群的兴趣。加拿大华人网 http://www.sinoca.com/