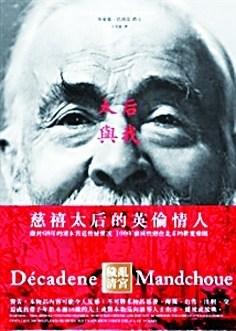

《太后与我》版本之一

“中国通”与“汉学家”

老舍先生的《正红旗下》,写的是晚清年间的事,其中涉及两个关系为舅甥的美国人。外甥在中国,为北京城里某福音堂的牧师,以布道传教为业;舅舅在美国,因为他拥有很多资产,所以相当牛×。很可能是,或可能将是国会议员之类的要人,这从他一张嘴就说“我们会出兵”的霸凌口气,是可以判断出来的。此人“年轻的时候偷过人家的牲口,被人家削去了一只耳朵,所以逃到中国去,卖卖鸦片什么的,发了不小的财。发财回乡之后,亲友们,就是原来管他叫流氓的亲友们,不约而同地称他为中国通”。

从此,“在他的面前,人们一致地避免说"耳朵"这个词儿,并且都得到了启发混到山穷水尽,便上中国去发财,不必考虑有一只,还是两只耳朵。(那时还在美国当牧师的他的外甥)生活相当困难,到圣诞节都不一定能够吃上一顿烤火鸡。舅舅指给他一条明路:"该到中国去!在这儿,你连在圣诞节都吃不上烤火鸡;到那儿,你天天可以吃肥母鸡,大鸡蛋!在这儿,你永远雇不起仆人;到那儿,你可以起码用一男一女,两个仆人!去吧!"于是,这位其实相当窝囊废的牛牧师,到了北京,居然神气活现起来。不但“有了自己独住的小房子,用上一男一女两个仆人;鸡和蛋是那么便宜”,而且 “他差不多每三天就过一次圣诞节。他开始发胖。”于是,他跟他舅舅一样,这个渐渐胖起来的牧师,理所当然地成了“中国通”。

“中国通”的说法,由于总能勾起百多年来被列强侵略的阴暗记忆,不那么令人愉快,所以逐渐改称为“汉学家”。然而无论是“中国通”还是“汉学家”,其中有一些是流氓,应该是符合实际情况的。因此,我每当看到这样一些“汉学家”,来到中国打秋风的时候,那副嘴脸,着实教人不敢恭维。尤其是我同行中的某些人,围绕着这些洋人时那副谄笑胁肩的仆欧相,更是不堪入目。这与老舍先生笔下的那个崇洋媚外的多老大,挟着一本《圣经》,成天跟着牛牧师装傻充愣、卖乖讨好一样,无非想得到几文赏赐,好到便宜坊买点卤肉杂碎,用干荷叶包了回家喝两口白干,他们在本质上没有什么不同。虽然,多老大的兄弟,一位正经人劝他:“老大!给咱们的祖宗留点脸吧,哪怕是一丁点儿呢!别再拿洋人吓唬人,那无耻!无耻!”

泔水缸里捞出瘪三

大概在多老大尾随牛牧师混吃混喝的时候,一个名叫巴克斯的英国人,也出现在了北京城里。

此人不是老舍先生笔下牛牧师那种虚构的文学人物,而是真实存在的一个拥有男爵头衔的英国贵族。在他的家乡英格兰的约克郡,人们先称之为Sir(爵爷),然后才是他的名和姓,埃德蒙・巴克斯(或译白克浩司、拜克豪斯)。他生于公元1873年,死于公元1944年,在北京差不多生活了大半个世纪。

这是一个极具侵略色彩的“中国通”和流氓意识的“汉学家”。对中国人来说,尤其对于经历过八国联军和英法联军时代的北京人来说,那段屈辱的历史,那些曾经趁火打劫的“中国通”和为非作歹的“汉学家”,早就被扫进垃圾堆了。然而最近,巴克斯的一本名为《太后与我》的书,先在香港问世,后在台湾出版,接着,在我们这里,一些见利忘义的文化人,也将这个英国老瘪三从泔水缸里翻腾出来。可想而知,这本“睡”了慈禧太后的书,当红一时,译者和出版社赚了一个钵满盆满,连做梦也笑出声来。但是,如此指名道姓地糟蹋死去的人,为老外作伥,给祖宗刨坟掘墓,若按中国人的传统道德观点衡量,早早晚晚是要受到天谴的。然而这有什么办法呢!人一哈洋,必无心肝,所以慈禧躺着也会中枪。

不过,细想起来,西方世界对付中国的手段、伎俩、把戏、招数,一蟹不如一蟹,不免可笑。从18世纪的炮舰政策,到19世纪的殖民蚕食,到20世纪的封锁扼杀,到21世纪的分化支解,如今竟然堕落到用这等手淫式的文学作品抹黑中国,借以宣扬西方优越的沙文主义,标榜白人至上的种族主义。这大概也确是无计可施,才出此下策。如果鸦片战争中的英军统帅义律、巴夏里,或八国联军统帅瓦德西之流,从地底下活转过来,看到他们的后人,居然下三滥到如此不堪的程度,恐怕又会气死过去。

杜撰式新闻的祖师爷

巴克斯之所以要到中国来撞撞运气,与老舍先生笔下的牛牧师之舅贩毒中国,倒有相似之处。牛牧师的舅舅因为偷牛在美国混不下去,巴克斯因为债务缠身在英国混不下去,两人走了同一条道。不过,牛牧师的舅舅因偷牛的缘故,被割去一只耳朵,而巴克斯欠债高达32000英镑,一抹脸宣布破产,就开溜到中国了。按 18世纪英镑的金本位制,每一个英镑含纯金7.32238克计,那笔钱差不多可以买下3万头牛,然而他却屁毛无损,两只耳朵完好如初地在脑袋上呆着,出现于东交民巷原为淳亲王府的英国大使馆。

本来,巴克斯到中国来,走的是时任大清王朝海关总税务司英国人赫德的门路,希望能在这样一个肥得流油的衙门谋一份差使。不知是因他宣告破产的不良记录,还是他声色犬马的浪荡丑闻,不堪收留,考虑其精通中文这一点,赫德顺水推舟,将他荐举给英国驻华使馆。此时,适为戊戌变法的1898年,到了9月份,形势突变,住在颐和园里的老佛爷,一举扼杀光绪新政,下令逮捕维新派领袖康有为和梁启超,并在菜市口处死谭嗣同等六君子。而当时《泰晤士报》驻远东特派记者莫理循,偏偏在远离北京的外地旅行,于是,越俎代庖的巴克斯以莫理循之名,在《泰晤士报》发表了一连串的北京电讯,其中有许多真假莫辨的“第一手”新闻、胡编乱造的独家消息、扑朔迷离的宫闱内幕,以及无法证实的政变背景,一时间不但轰动英伦,欧美也为之侧目。70多年以后,英国历史学家休・特雷费・罗珀经过研究查实,郑重宣布,这一时期《泰晤士报》关于北京康梁维新以及随后的政变报道,“绝大多数是巴克斯出于维持生计需要而进行的杜撰”。

文学允许虚构,不虚构哪来文学。新闻必须真实,不真实还能算是新闻吗?那就是造谣了。百多年来,西方媒体戴着有色眼镜看中国,是非颠倒,黑白不分,信口雌黄,扭曲真相;无中生有,捏造事实,煽动蛊惑,挑拨离间……看来,这是一脉相承,其来有自,祖师爷就是这位巴克斯男爵。英国历史学家休・特雷费・罗珀的结论,“杜撰”二字,正中造假作伪者的命门,不但一针见血地戳穿了巴克斯,也使伪善的西方媒体露出本相。如果说,男爵先生的杜撰,是为了“维持生计需要”,至少还要编得让人信以为真,而系出同门的后续之辈,那些西方媒体的杜撰,为了西方世界的政治需要,迫不及待,明火直杖,铺天盖地,打上门来,要比巴克斯更为强势。加拿大华人网 http://www.sinoca.com/