“现在我料想死亡是很快的了。”休谟写道,“我倒很少因疾病遭罪;更奇怪的是尽管我的身体在衰弱,可我的精神没有一刻消沉。我对学习的热情一如既往,我和大家相处得和从前一样快乐。”

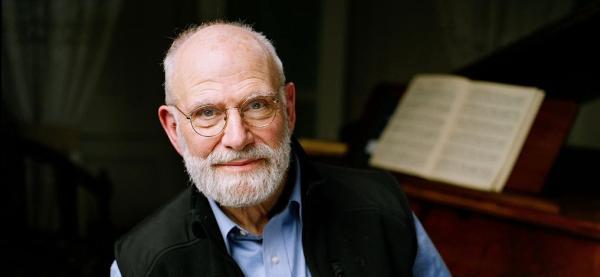

【原编者按】英国著名脑神经学家、作家奥利佛·萨克斯(OliverSacks,1933年7月9日-2015年8月30日)被《纽约时报》誉为“医学桂冠诗人”。他最著名的作品《睡人》被改编为同名电影,在中国被翻译成《无语问苍天》。其后,他陆续出版了《觉醒》、《单脚站立》、《错把妻子当帽子》等书,被翻译成近30种语言。当地时间2015年8月30日奥利佛·萨克斯因癌症病逝于纽约家中,享年82岁。

今年2月19日,已深知身患癌症、死亡将近的奥利佛·萨克斯在《纽约时报》上发表一篇名为《我的一生》的短文。他坦言自己感到恐惧,但依旧心怀感恩,并表示自己不再去做无关紧要的事情,而专注于自己、工作和朋友。澎湃新闻特对《我的一生》进行编译。

奥利佛·萨克斯被《纽约时报》誉为“医学桂冠诗人”

一个月前我还觉得自己身体健康,甚至强壮。81岁的我仍然每天坚持游泳一英里。但我的运气似乎已被耗尽——几周前我得知我的肝脏里有多发性转移瘤(multiplemetastases)。九年前,我的眼睛被发现有一种罕见的眼黑色素瘤(ocularmelanoma)。在治疗辐射和激光作用下,我的眼睛瞎了。尽管眼黑色素瘤有50%转移的可能,考虑到我的实际情况这种可能性要小得多,但它还是不幸转移了。

我感激的是,起码这九年来我还是健康的,还能工作。但现在死亡走到了我的面前。我的肝脏有三分之一被恶性肿瘤占据,尽管它可能扩散得没那么快,但它停不下来。

现在我还能选择的是,我该如何度过剩下的几个月。我必须尽我所能过得富足、深刻且有意义。我最喜欢的哲学家大卫·休谟给了我很大的鼓励。在他65岁得知自己身患绝症时,他在1776年4月的一天写下了一部短篇自传,取名《我的一生》。

“现在我料想死亡是很快的了。”休谟写道,“我倒很少因疾病遭罪;更奇怪的是尽管我的身体在衰弱,可我的精神没有一刻消沉。我对学习的热情一如既往,我和大家相处得和从前一样快乐。”

奥利佛·萨克斯最著名的作品《睡人》被改编为同名电影

我一直幸运地活过80岁,还比休谟多活了15年,我们收获了同样多的成果。我已经出版了五本书,今年春将出版一部自传(还比休谟写得长);我还有其他几本书也快完成了。

休谟在他的自传中继续说道:“我是……一个平和、自制、开朗幽默、平易近人、对敌意有些敏感、所有感情都十分中和的人。”

在这里,我和休谟很不一样。就算我享受着爱情和友谊、没有真正的敌意,我也不会说(认识我的人也不会说)我是一个性情温和的人。相反,我性情激烈、狂暴、所有感情都容易极端。

而休谟文中的一行话很打动我:“很难。”他写道,“比我现在的状态更超然。”

在过去的几天里,我可以从一种高度,一种观景般的视角,像是把所有零件都紧紧联在一起般地看待我的生活。但这并不意味着我已对生活满足。

相反,我强烈地想要活着,我想要在余下的时间加深我的友谊,对每一个我爱的人告别,记录更多、旅行更多(如果心有余力的话),我想要收获新的感受和思考。

这包括我会有大胆、清晰、直率的言论;我将试着解释世界。但我也会花点时间做一些单纯有趣的(甚至也有一些愚蠢)的事。

我突然明确了自己的精力和视角。我没有多余的时间再去做任何无关紧要的事情。我必须专注于我自己、我的工作和我的朋友。我不再每天晚上看“新闻一小时”,我也不再关注政治或有关全球变暖的争论。

这不是冷漠,而是超然——我仍然非常关心中东、全球气候变暖、不平等的日益加剧,但这些不再和我有关;他们属于未来。见到有天赋的年轻人,我会很快乐——即使是那些检测和诊断出我癌细胞转移的人。我觉得未来在那些可靠的年轻人手中。

我已经越来越意识到,在过去的10年左右,我的同龄人陆续离世。我这一代人正在消失,每当他们有人走了,我就会有一种自己的一部分被撕裂的感觉。当我们走了,没有人会再像我们这样。这个世界上也永远不会有人能像其他人一样。当人们死了,他们不能被取代。他们留下了不能被弥补的洞口,因为这是命运——遗传和神经的命运——每个人都是独特的个体,找自己的路,过自己的日子,最后结束自己的一生。

我不能装出一副我没有恐惧的样子,但我主要还是心怀感恩。我爱过,被爱过;我付出过,收获过;我读书旅行,思考记录。我和这个世界有交集,尤其是作家和读者之间的特别交集。

最重要的是,我在这个美丽的星球上一直是有感情、会思考的动物,这本身就是一次很大的特权和冒险。(文/奥利佛·萨克斯)

加拿大华人网 http://www.sinoca.com/